旧耐震マンションは買っても⼤丈夫? (後編)

皆さんこんにちは、be naked ユースケです。

今回は「マンションの耐震(続き)」に関してです。

前半では、新耐震と旧耐震の違いや、過去の大規模地震の際の被災状況等について書きましたが、旧耐震マンションの購入を検討される方のために、もう少し詳しく書きたいと思います。

※前半はコチラ

旧耐震から新耐震へ。

その間に移行期がある!

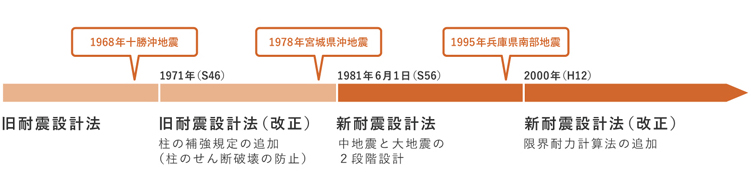

前回のブログでは、1981年(昭和56年)6月1日に新耐震基準に変わったと書きました。

それは正しくて、それ以前の建物を「旧耐震」という扱いにしていますが、実は、旧耐震時代の後期には「移行期」というものがあって、旧耐震と一括りにしたくない状況だったりします。

建築基準法は、技術の進歩や過去の大きな地震被害を教訓にして、少しずつ見直されてきていますので、1981年の新耐震基準に変わる前にも「マイナーチェンジ」的な基準の変更がありました。それが1971年(昭和46年)の改正です。

簡単にいうと、鉄筋コンクリート(RC造)の柱の中に入っている鉄筋の基準を見直して、柱を丈夫にするように基準が変わったのですが、それによってRC造の大規模地震の際の被災率は大きく変わりました。

ですので、住宅ローン減税等の控除があるかどうかを判断する「旧耐震/新耐震」という考え方ではなく、耐震性能という点では「旧耐震/移行期/新耐震」という3つの時代に分けてマンション購入を考えていただきたいのが本音だったりします。

3つに分けると被災率はどうなるのか?

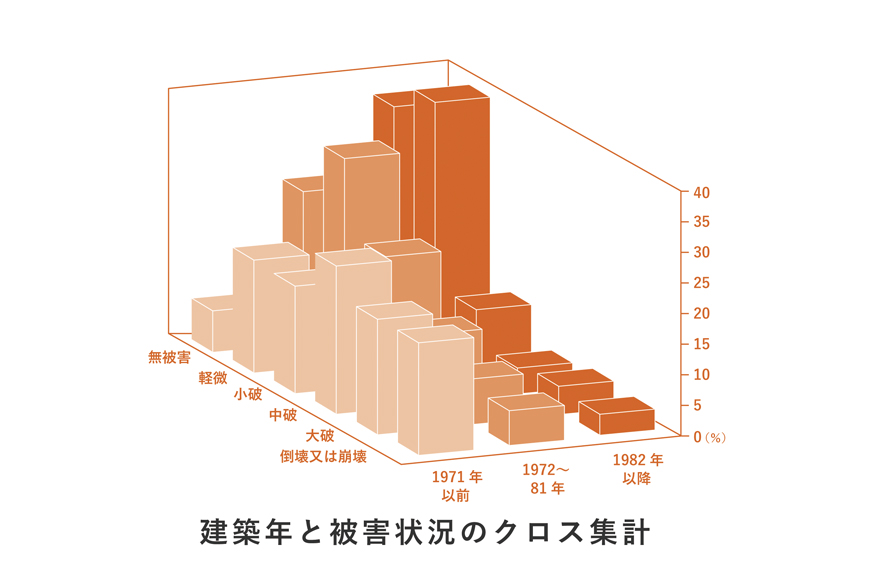

それでは前半で書いた「過去の震災時の被災状況」を2つ(旧耐震/新耐震)ではなく3つ(新耐震/移行期/新耐震)に分けると、どのような分布になるでしょうか?

3つに分けると下記のような集計となります。

【旧耐震:1971年(昭和46年)以前】 無被害が少なく、大破や倒壊・崩壊した割合が他に比べると明らかに大きい。

【移行期:1972年(昭和46年)~1981年(昭和56年)6月】

軽微が一番多く、全体の配分は新耐震と似ている。(倒壊・崩壊した割合が旧耐震よりも新耐震に近い)

【新耐震:1981年(昭和56年)6月以降】

大規模地震を想定した耐震設計がされているので、無被害や軽微な損傷が多くを占めている。

「旧耐震」といっても、1971年以前かそれ以降かによって耐震性能(被災状況)が大きく変わっているのが分かると思います。

つまり、旧耐震の物件を検討している方にとっては、「移行期以前か?それ以降か?」ということが、長く安心して住むためには重要なポイントになってきそうです。

中古マンションを安く買って、その分リノベーションに多くの予算を充てるならば、長期で安心できる物件の方がいいですよね。

耐震基準だけがすべてではない!

耐震基準の側面から「旧耐震/移行期/新耐震」の3つに分けて、その性能を解説してきましたが、実際の被災状況は建物の耐震性能だけでは語れないのが実情です。

耐震基準以外にも2つの大きな注意点があると考えています。

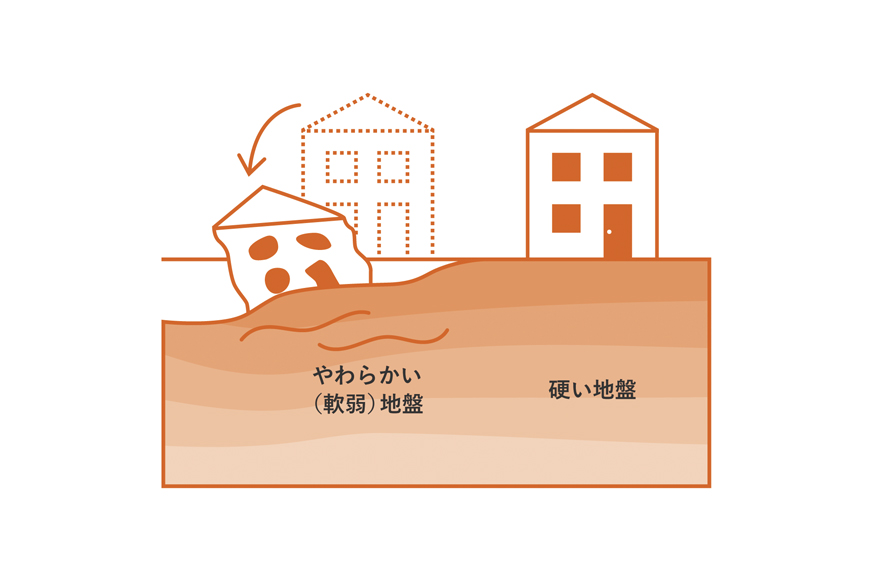

<地盤も重要>

建物の耐震性能だけではなく、そのマンションがどんな場所に建っているか??ということも重要です。「揺れやすさ」だったり「液状化しやすさ」という言葉で耳にされたことがあると思いますが、頑丈な建物を建築したとしても、足元が軟弱な地盤だとダメージは大きくなるのは想像しやすいと思います。

千葉県の内房側は埋め立て地ですので、2011年の震災の際も液状化による被害があったことは皆さんの記憶にも残っていると思います。地震の事を気にされるのであれば、地盤の事も合わせて気にしていただいた方が良いです。

<大規模修繕等のメンテナンスが重要>

「中古マンションは管理状況で買え!」といったフレーズを聞いたことはありませんか? まさしくその通りで、特に鉄筋コンクリート(RC造)のマンションにおいては、ちゃんと長期的な計画を立ててしっかり修繕を行っているマンションがおすすめです。

なぜかといいますと、

コンクリートはアルカリ性で、中に入っている鉄筋が錆びないように保護してくれているのですが、コンクリートは少しずつ中性化していき保護する能力が低下しています。 更には、ちゃんとメンテナンスせずにひび割れ等の劣化を放置しておくと、中に雨水がしみ込んでしまい鉄筋の劣化(錆び)を進めてしまうのです。その結果、100年以上もつといわれている鉄筋コンクリート造の建物が100年持たずに劣化してしまい崩壊する危険な状態となってしまうのです。

ですので、永く住むために中古マンションを購入する際は、管理状況のチェックはとても重要と言えます。

マンションの管理状況、ハザードマップなどの情報、そして、耐震性能。安心してマンションを購入するためには、新耐震かどうか?だけではなく、それ以上の情報が必要となりますので、物件の内見の時には、ご安心いただけるように情報リサーチも進めていきたいと思います。